"Вслепую" по Китаю.

Андрей Лебедев

Впервые со времён Н.Пржевальского россияне совершили автономное

путешествие в горах Китая (Памир). Автономное -- не только без помощи

"шерпов" и авиации, но и без сопровождения китайских "товарищей"

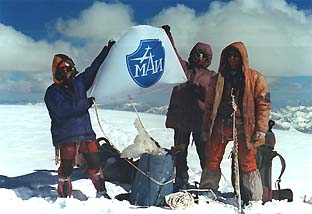

(с недавних пор и такое возможно). Команда Спортклуба МАИ из

пяти человек прошла в районе вершин Конгур (7719 м) и Музтаг-Ата (7546)

за 29 дней 248 км и преодолела семь перевалов (2А, 2Б, 1Б,

1Б, 3А, 3Б, 2Б к.с.), из которых первые шесть были пройдены

впервые. Эти первопрохождения спортсмены совершили "вслепую" --

без разведки, описаний и фотографий, используя лишь карту. Поход

завершился "радиалкой" на седло Конгура (6750, 3Б), откуда

восходители двинулись на запад и попытались подняться на

непокорённую вершину Яманджар (7229). После траверса восточного

плеча этого массива (6982), названного москвичами пиком 70-летия

МАИ, команда поднялась на восточную вершину Яманджара (7100). В

этом уникальном походе поставлен своеобразный рекорд: шестым из

первопрохождений стал траверс пика Кызылсель (6525). Трудно

представить, что траверс такой высокой горы можно осуществить "вслепую".

Путешественники привезли домой уникальные фотоматериалы о перевалах и

вершинах района, включая первые в мире фотографии южной стены Конгура.

(Отчёт о походе в Интернете находится по адресу www.vvv.ru).

Наша команда -- Петр Рыкалов, Борис Малахов, Илья Геров,

Отто Чхетиани (зам. рук.) и автор этих строк --

выехала из Бишкека на микроавтобусе. На перевале Торугарт

пересели на китайский автомобиль и после осмотра Кашгара

переехали к озеру Каракёль у подножия Музтаг-Аты.

Позади тысяча километров по пыльным дорогам Центральной Азии,

таможенные терминалы, изысканные ужины в китайских ресторанах,

переживания, что всё может сорваться по независящим от нас

причинам. Из веточек сухого кустарника мы разожгли последний

костёр. Китайский гид покинул нас. Утром мы уйдём в наш

удивительный "слепой" поход. Мы заберёмся в страну, которую

посетили считанные экспедиции, пройдём ледники, где ещё не

ступала нога человека. Нас ждут мрачные, заросшие мхом и ежевикой

каньоны, леденящие душу ледовые разломы, архары и киики, заросли

барбариса и облепихи, ночёвки на высоте под 7000 м. Костёр

догорает. На юго-западе догорает закат, и величавая Музтаг-Ата

становится сначала лиловой, а затем тёмно-серой.

Погода в походе нас не баловала. Уже на второй день пошёл

моросящий дождь. Мы шли по пастбищам в долине Караджилги. Высота

4500 м, однако вся пойма в густой траве. Последняя травка росла на

высоте Ушбы -- 4700 м. Ночью я начал задыхаться. Вскочил, расстегнул

"молнию" у палатки. Облегчения не последовало. Тент оказался завален

толстым слоем снега. Не сразу удалось пробиться наружу. Утром

перед нами предстала удивительная картина: ни клочка зелени!

Бедные овцы! Все пастбища были в глубоком снегу, лишь самые

отвесные скалы чернели кое-где под низкими облаками.

Вышли поздно, когда очистилось от тумана начало пути. Как только

слева или справа проступали очертания скал, скидывали рюкзаки,

вытаскивали карту и спешили сориентироваться. Это была уже

"супернавигация" -- мы шли к неизвестному перевалу не только без

описаний и фотографий, но даже не имея возможности разглядеть

его седловину! И всё же перевал был пройден. В последний момент

ветер разогнал облака. Спустив пару снежных "досок" правее своего

пути, мы влезли на седловину, сложили тур и оставили записку.

Теперь этот перевал будет называться Карадаван (5290, 2А).

Погода установилась только на восьмой день пути. Мы подходили к

перевалу Южный Чат (4920, 1Б). За ним скрывалась "Восточная

Кашгария" -- закрытая и неизведанная горная страна. Со времён

Элиаса (1885 г.), Богдановича (1889) и Янгхасбэнда с Маккартни

(1890), проследовавших через простой караванный перевал

Караташдаван, только шотландцы под руководством Мак-Грегора

(1988) и американский путешественник одиночка Дэн Во (1996)

посетили этот район. С перевалов им любовались участники

экспедиций Белецкого (1956) и Бонингтона (1980 и 1981). Они не

решились войти в сложные ледопады, чтобы спуститься к основанию

южной стены Конгура (7719 м). Мы были первой экспедицией, способной

преодолевать большие расстояния и сколь угодно сложные ледопады.

Конгур открылся нам сразу с перевала. Огромная, вознёсшаяся над

мешаниной острых "пятитысячников" вершина закрывала, казалось,

полнеба. Она была очень массивной, этакий утюг, с множеством

рёбер и закованных в ледники граней. Мы чуть не лопнули от

гордости, сознавая, что видим эту вершину первыми из европейцев.

Тишину нарушали лишь затворы фотоаппаратов. Мы знали, что скоро

подойдём к горе вплотную, а сейчас пора вниз.

В летовке Чат нас обступили дети и красные девицы. Красные -- это

буквально: все девушки носят здесь красные платья. Завидев нас,

они бросились в юрты и вышли из них уже с серёжками и массивными

золотыми браслетами. Вот развлекуха-то для местных! Похоже,

иностранцев девчата видят в первый раз. Люди постарше спросили,

не из Пакистана ли мы? А вечером в долине Тересазсу к нам пришла

целая делегация во главе с "участковым" и проверила всё, начиная

с виз и кончая разрешением на треккинг.

Весть о болтающихся по горам русских разнеслась с лошадиной

скоростью по всему бассейну Хантерексу. Когда мы поравнялись с

кишлаком на противоположном берегу Чимгена и встали на обед,

местные жители вместе с жёнами и детьми организовались в конный отряд и

выехали вниз по долине. Наверное, в "участке" им объяснили, что

беспокоиться нечего, и они группами по 2--3 человека вернулись

домой. Вскоре после этого нас догнала всадница. Она была одета в

зеленое полупальто, на ногах сапоги, а на голове папаха, из-под

которой торчало множество кос с монистами. По всему было видно,

что эта женщина -- Председатель! Она проследовала рядом, немного

пообщалась, затем ударила лошадь камчой и быстро скрылась за

поворотом.

Вечером мы спрятались от возможных гостей в зарослях облепихи.

Накрапывал дождь. Поход подходил к кульминации, впереди чудовищно

высокий хребет. Что ожидает нас через два или три дня? Говорили

мало; Борис, как медведь, забился в кусты облепихи и выбрался

из них лишь через час с полной бутылкой ягод.

В каждом хорошем походе есть "изюминки" -- такие препятствия,

которые потом вспоминаются в первую очередь: "Ух, как мы тогда

запендюрили!" В нашем китайском походе главной "изюминкой" был

траверс пика Кызылсель. Посмотрит фотографии какой-нибудь

рвущийся к сложностям молодой руководитель и скажет: "А что тут

такого? Не очень-то вы утруждали себя техникой". Какой техникой,

спрашивается: верёвочной, что ли, или техникой ледолазания?

Верёвки вешать -- дело не хитрое. А техника, замечу, бывает

разной -- есть, например, техника продолжительного выживания на

высоте 7000 м. Что же касается верёвок, то, помню, навесили мы в 1998 г.

при подъёме на заалайский перевал Фронтовиков 23

"пятидесятки". Причём первые 750 м нужно было пройти за один

день -- никаких разломов для установки лагеря на ледовой стене не

имелось. И, тем не менее, любой из участников наших походов скажет,

что траверс Кызылселя очевидно сложнее со своими несчастными

11 верёвками. Вот, например, радиалка без кислорода на Эверест с

Северного седла проходится вообще без верёвок, а сложнее она

траверса Кызылселя уж не знаю во сколько раз.

Но самое "изюмистое" в траверсе Кызылселя то, что он был

спланирован "вслепую", без описаний и фотографий, причём подъём

на вершину осуществлялся с её восточной стороны -- с ледника, на

который никогда не ступала нога человека. Кто ещё может

похвастаться, что обещал друзьям перелезть с ходу без разведки

через неизведанную гору высотою с пик Энгельса, а затем подошёл к

ней и действительно перелез? Заказали мы траверс Кызылселя

"втёмную" как туристскую "тройку-Бэ" и попали в десяточку!

Траверс предваряли подходы по ледопаду Южный Чимген. Вот где

страху-то натерпелись! Давно я не ходил таких ледопадов, зарёкся

после Адишского на Кавказе. Крутой лёд, многочисленные отвесные

короткие стенки -- это ерунда. Самое неприятное -- "котлы",

то есть широкие разломы, заваленные ледовыми обломками. В них всё

неустойчиво, кругом зияют глубокие дыры. Со стен нависают готовые

обвалиться ледовые глыбы. Один наш участник на Адишах сумел-таки

провалиться в неглубокую дырку. Метровый блок рядом с нею стал

медленно заваливаться ему на голову. Лишь благодаря Мише Гущину,

который буквально бросился на глыбу, она чуточку отошла в сторону

и упала рядом, повредив участнику только "кошку". Этот образ

ледовой крышки гроба постоянно преследовал меня, пока мы шли

по котлам Южного Чимгена. Весь день мы провели в ледопаде и

только к восьми вечера смогли выйти на морены левого борта.

Траверс предваряли подходы по ледопаду Южный Чимген. Вот где

страху-то натерпелись! Давно я не ходил таких ледопадов, зарёкся

после Адишского на Кавказе. Крутой лёд, многочисленные отвесные

короткие стенки -- это ерунда. Самое неприятное -- "котлы",

то есть широкие разломы, заваленные ледовыми обломками. В них всё

неустойчиво, кругом зияют глубокие дыры. Со стен нависают готовые

обвалиться ледовые глыбы. Один наш участник на Адишах сумел-таки

провалиться в неглубокую дырку. Метровый блок рядом с нею стал

медленно заваливаться ему на голову. Лишь благодаря Мише Гущину,

который буквально бросился на глыбу, она чуточку отошла в сторону

и упала рядом, повредив участнику только "кошку". Этот образ

ледовой крышки гроба постоянно преследовал меня, пока мы шли

по котлам Южного Чимгена. Весь день мы провели в ледопаде и

только к восьми вечера смогли выйти на морены левого борта.

Кстати, о технике. Чем меньше перил группа использует в таких

ледопадах, тем техничнее она их проходит. Нечего там делать с

долгой организацией страховки, ведь счёт идёт на минуты и часы

пребывания в опасной среде.

На траверс Кызылселя ушло четыре дня. Сначала мы поднялись на

гребень по снежно-ледовой стене крутизной 45 грд., в верхней

части -- до 55 град. Внизу ледопад, вверху двухметровый карниз.

Общий перепад высоты 650 м. Вот тут-то и пошли в ход пресловутые

верёвки. Вечером, когда мы были уже в верхней части стены, нас

изрядно потрепало метелью. Весь следующий день тропили по гребню,

пока не испортилась погода. На третий день топтали снежные поля

предвершинного склона. День выдался ясным, картина была

потрясающей: остроконечные пики Агалистана, далёкие вершины

Тибета и Каракорума, Музтаг-Ата! Однако всё это великолепие

затмевалось мощной южной стеной Большого Конгура. Снег был

глубок, идти было трудно. Ведущий выдерживал не более тридцати

шагов. Лишь после обеда стали попадаться участки льда. Ещё одно

усилие, последняя верёвка перил -- и мы на широком северном гребне.

Здесь сильный ветер. Отсюда до вершины один час. Свершилось

второе восхождение на пик Кызылсель!

На следующий день мы сбросили около 2 км высоты сначала

по западному гребню, а затем по его южному склону. К вечеру мы

вывалились в долину озера Каракёль. Это воистину удивительное

место. Долина простирается от Сарыкольского хребта на границе с

Таджикистаном до подножия Конгура и Музтаг-Аты. Высота её дна

3500 м. Осадков здесь мало. Долина в основном покрыта или низкой

травой, или колючками, или только камнями. Восточный край её

плавно поднимается до 4600 м. Здесь сразу, без предгорий,

взмывают вверх закованные льдом стены семикилометровых вершин.

Близ ледников луга с сочной травой, а на моренах много бирюзовых

озёр. Тут часто свирепствует сильный ветер. Ледники спускаются до

4400 м, а их фирновая граница пролегает на высоте 5200 м. У

некоторых ледников заметных подвижек не происходит,

но, тем не менее, они рассыпаются на блоки в своих пологих

лапообразных языках. Место это "людное", здесь побывали десятки

экспедиций, но, несмотря на это, иные из обрамляющих долину

"семитысячников" стоят не покорёнными. На одну из таких вершин мы

и двинулись.

Вершина Яманджар (7229) находится между пиком Конгуртюбе (7595) и

седлом Конгур (6750), с которого в 1981 г. команда Бонингтона

начала победоносный траверс на восток до вершины Большой

Конгур. На запад с седла Конгура никто не ходил. Для восхождения

на Яманджар у нас имелось три дня. Утром мы вышли из лагеря 5435

м на одноимённом леднике и взгромоздились на южное ребро пика

6982 к началу стандартного пути на седло Конгура. На некрутом

ребре лежал скованный настом глубокий снег. Ближе к обеду наст начал

проваливаться и чем выше, тем глубже. Последние три часа мы

провели в утомительной тропёжке. Обессиленные, остановились в

мульде -- засыпанной снегом большой трещине на склоне горы. В

этот день мы поднялись до 6240 м.

На следующий день начали по полке траверс к седлу Конгура. К

обеду полка закончилась, путь преградил неприятный ледопад. И как

назло нас тут же окутал туман. Пока готовили пищу, Илья и Пётр

ушли на разведку склона. На фоне тёмного неба в разрывах тумана

мы видели высоко над нами как будто гребень ребра. "Наверное, это

не гребень, а край параллельной полки", -- решили мы, -- "возможно,

она поможет обойти ледопад". В тумане мы даже не разобрали, какой

крутой и высокий склон нам пришлось преодолеть (50--60 град., при

этом снег, бывает же такое!). Никакой верхней полки не оказалось, там

просто начинались снежные поля. В разрывах тумана мы увидели

справа седло Конгура, а впереди ледовый разлом -- отличное место

для лагеря.

Высота 6750 м. Ясное утро. На водоразделе Кашгарского хребта мы

повернули на запад к пику 6982. Короткий ледосброс у самой

вершины обошли по северному склону. Немного крутого льда, и мы,

наконец, на вершине. Пусть она будет называться пиком 70-летия МАИ! Мы шли

на запад по широкому гребню Яманджара. В лицо дул сильный

одуряющий ветер. Лишь к полудню достигли восточной вершины

(7100), которая находится в центре этого широкого массива. До

главной (западной) вершины нам оставалось не более двух часов. Но

ветер усилился, стоять стало трудно, а видимость исчезла совсем.

Над клочьями туч в последний раз взметнулась скальная башня

Конгура. Мы допустили ошибку. Наши палатки остались на склоне, в

тумане их не найти! Ясным утром мы совершенно забыли о

переменчивости погоды в Кашгарских горах и не отметили поворот на

гребне хотя бы лыжной палкой. Стало страшно: ветер мгновенно

заметает следы, найдём ли мы в тумане свой лагерь? В голове

мелькали образы жены, детей, родителей. Обидно, очень обидно, но

надо поворачивать назад. На гребне

Яманджара следы кое-где сохранились, и мы легко достигли пика

70-летия МАИ. Ниже следов уже не было. Мы молча шли наугад,

иногда останавливаясь и подолгу всматриваясь в белую мглу в надежде,

что откроется или скала, или знакомый участок ледопада. В конце

концов спустились в лагерь. В нём было на удивление тихо.

На обеде решили, что ночевать лучше в нижнем разломе.

Под вечер начали спуск. Погода улучшалась, и мы быстро оказались

ниже облаков. Многие трещины за сутки открылись, как нас держали

давеча все эти снежные мосты? Над полкой с изумлением обнаружили

200-метровый 50-градусный снежный склон с цепочкой наших следов.

Даже по хорошим следам идти было страшно. Спустились по перилам,

последний -- аккуратно след в след, в три такта и с нижней

страховкой. Финальный участок оказался откровенно 60-градусным.

Дальнейший путь к лагерю 6240 м прошли без приключений. На

следующее утро мы быстро "скатились" на ледник Яманджар и

поспешили в долину озера Каракёль. Времени оставалось совсем

мало. Впереди нас ждал прощальный ужин в кашгарском ресторане, а

на границе Китая -- машина из Бишкека.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, рук. экспедиции.

|